2025年8月23日、24日に北海道恵庭市にある北海道文教大学にて、第64回社会教育研究全国集会が開催されました。

第18分科会(環境分科会)で現地世話人、報告をさせて頂きました。

- なぜごみ拾いをするの?

- ごみ拾いを通して何を実現したい?

- 暮らしと仕事の中に、エコが根づく?

- 大切にしていることは?

- みんなの学びと変化はあった?

そのような事を知りたい方への記事です。

分科会のテーマは『北海道で自然体験や環境活動から共に生きることを学ぶ』

北海道では3回目の開催でした。

午前中はフィールドワーク「恵庭ふるさと100年の森での自然体験」。北清の森を見学し、参加者もやぐらに登ったり、ロープで作ったブランコに挑戦。9年続けたこの場の自然や関わる人の変化についても聞かせて頂きました。

午後は、えこにわからの報告の他に「支笏ガイドハウスかのあ障害者の自然体験」「アイヌによる自然環境に係る取組(平取町)」「タンチョウも住めるまちづくり(長沼町)」の発言者からの報告がありました。

ごみ拾いで草の根活動を広げる

なぜごみ拾いをするの?

ごみ拾いは、利他的行動の初めの一歩です。

「今だけ、金だけ、自分だけ」を抜け出す、私からはじめる一歩です。

2020年からごみ拾いをはじめ、一緒にやろう、という方がひとり、またひとりと増えていきました。

ごみ拾いを通して何を実現したい?

5年間で36回、369人と90袋のごみを拾いました。

子育て中の親仲間と、がん啓発団体の皆さんと、「ともに働く」労働者協同組合の仲間と、環境教育の団体さんと…。

障がいある子を連れてできたただ一つのことがごみ拾い。

そこで出会う人、娘と関わる人。

「信頼できる人はここにいる。」

ごみ拾いを通じて、私はそう確信することができました。

出会う人と思いを重ね、暮らしと仕事に根づかせて行くことが、誰もが行きやすい社会につながると思っています。

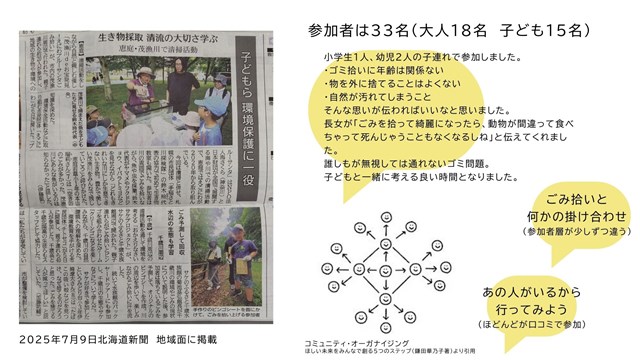

実践①茂漁川deお宝発見!えにわブルーサンタごみ拾い 2025/7/6

このごみ拾いイベントの講師、鈴木玲さんは、2008年に北海道で2回目の社会教育研究全国集会の環境分科会報告者でした。

きれいな川にしか住めないヤマメ、フクドジョウ、イバラトミヨなどの生き物が、身近な場所で息づいていることを初めて知った参加者もいました。参加者のほとんどが口コミで、スタッフ・参加者の境界があいまいな所が私たちの活動の特徴です。

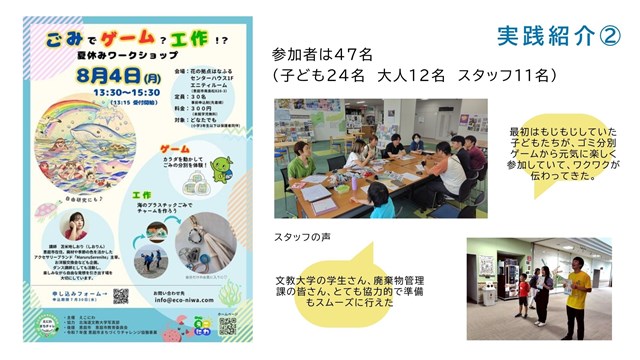

実践② ごみでゲーム?工作!? 2025/8/4

5月の『海のクリーンアップ大作戦!』苫小牧海岸で、みんなで拾い集めたプラスチックごみ。

使い終えたプラスチックや洋服をアップサイクルして、身につけるチャームとして持ち替えってもらうことで、海ごみや恵庭のごみ問題を自分事に感じてもらいたいと、スタッフの要望で、恵庭市まちづくりチャレンジ協働事業として開催しました。

恵庭市廃棄物管理課さん、文教大学自然体験サークルつむぎさん、えこにメンバーのご家族もスタッフとなり、子ども達がゲームで盛り上がる歓声を励みに、気持ちよい協力体制が築けました。参加者さんからは「身体を動かしたことでスーッと身に入ってきた」「チャームはずっと宝物にする!」と声が寄せられました。

暮らしと仕事の中に、エコが根づく?

恵庭市の子育て事業の会員さん同士の交流会。今年は畑でヘチマを育て、たわしに加工して、食器や身体を洗うスポンジとして使うことで、海をキレイにするプロジェクトを進めています。作物が育つ力を信じる自然農をお手本に、子育てや自分育ちのヒントになればと考えています。

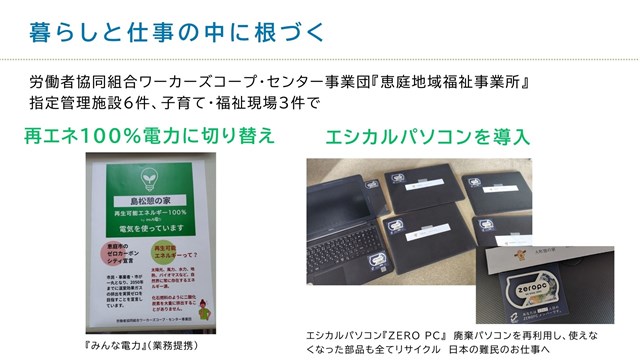

恵庭の事業所では、9つの施設で再エネ100%電力に切り替えました。気候災害で福祉避難所にも指定されている施設が、再エネ電力を使うこと、それを利用者さんにも伝えていくことは、大きな意味があると思います。

また、えこにわメンバーでもある職場の仲間が、事業所のパソコンをまとめてエシカルパソコンに変える取り組みを興してくれました。『ZERO PC』は廃棄パソコンを再利用し、使えなくなった製品も全てリサイクルし、難民のお仕事にもなっています。

大切にしていることは?

2020年、2023年に環境活動家 谷口たかひささんのお話会を開催しました。

一人が100頑張るよりも、1頑張る人の背中を押して、100人に広げる。

それが社会を変えていくことに繋がると思っています。

えこにわ代表のMisatoが、障がいある子をつれてできたたった一つがごみ拾いでした。

ごみ拾い=利他=まわりにちょっと良いことをする

これは、どんな年齢でも障がいがあってもなくても病気だったとしてもできることです。

娘の持つ明るさや笑顔が、周りに価値を与えることも、ここで気づきました。

人の能力や何ができるできないではなく、信頼する、人を助ける力が生きる力になる。そんな社会になってほしいと思い、この活動を伝え続けています。

みんなの学びと変化はあった?

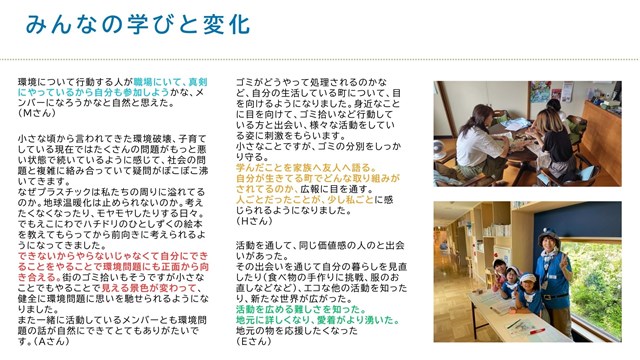

えこにわのメンバー5人で、活動に参加して学んだこと、変化したことをこの機会に振り返りました。

「あきらめずにやっているから影響をうけた」「ごみ拾いをすることで見える景色が変わった」「学んだら周りに伝えるようになった」「地元に詳しくなり愛着が沸いた」

メンバーのお子さんやご家族も、運営側として関わり、変わっていく姿を見せてくれています。

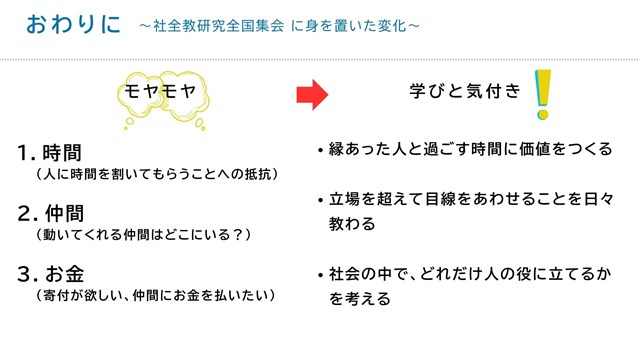

おわりに

社会教育研究全国集会にお声がけを頂き、身を置いてみて、私の考え方にも学びと変化がありました。

社会全体の中でどれだけ人の役に立てるか、学びと良い方向への変化のきっかけ作りができるか。

これまでとこれからのどんなに小さなご縁も大切に種を蒔き、芽を育てて花を咲かせる。

そのことに大きな価値と感謝を持ちながら、行動と発信を積みかさねていきたいと思います。